ブログ

タツノオトシゴはオスが出産するらしいですよ←いや、そうなるとオスの定義って一体😑

2026年02月06日|

カテゴリー: トピックス

以前この場で、歯科治療を無事に終えたとの報告を書きましたが、何だか銀歯の高さ(大きさ)が問題みたいで、奥歯で物を噛むと今でも ちょこっと痛いんですよね💦 なので最近は、定期的にメンテナンスに通っています。

ちなみに、僕の場合は歯茎が下がっていたこともあり、露出していた歯の大部分を削って銀歯を被せています。そうすると、残されている歯根(つまり根っこ)の長さに対して銀歯の面積が大きくなるのです。小さい土台の上に大きな建物が乗っている事になる為、噛むたびに根元に大きな負荷が加わり、痛みを感じやすくなっているという困った状況だそうです。(以上、歯科の先生の解説でした。)

しかも、鏡の前で満面の笑顔を作ると、口の奥でキラッと光る銀歯…いや、こわっ! やっぱり目立たない素材で作ってもらうべきだったかなぁ~。でも、値段が高いって聞いてたし…なんて、やや気分は沈みがちですが、今回も思いつくままブログを書いています。

さて、いよいよ本題ですが、せっかくなので[噛むこと]に纏わるトピックとして、咀嚼が脳に与える影響について御紹介していきたいと思います。

- 噛むことで認知症の予防効果が期待できる

認知症の予防としては、[前頭前野]と呼ばれる脳の部位を如何に活性化させるかが大切だとされています。

ちなみに、前頭前野は大脳表面の約30%を占めており、額の裏側に位置しています。

人とのコミュニケーションに必要となる感情や行動の制御にはじまり、記憶や意思決定など高度な精神活動に関わる重要な部位です。

噛む事で前頭前野の血流量が増加するとの研究結果が幾つも報告されており、近年、認知症予防のアプローチとしても、歯の健康を保つように推奨されている次第です。

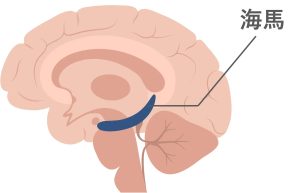

また、噛むことは脳の中心に位置している[海馬]という部位にも程度な刺激を与える効果があるとされています。海馬は記憶の司令塔とされている部位であり、位置・方向に纏わる情報を処理する機能も担っています。噛むことが少なくなり海馬の機能が低下すると、記憶の低下を招くと共に、自分がどこにいるかが分からなくなるといった症状も現れるようになります。

※海馬は側頭葉の内側に位置しており(左右共に存在)、直径1㎝で長さ5㎝程の大きさ。

タツノオトシゴに形が似ていると言われていますが…。

場所と形は、こんな感じです。

タツノオトシゴは、こんな感じです。

似てます?🤔

う~ん…ま、取敢えず歯は大切にしなきゃ!ですよね。それでは、皆様またの機会に。

処遇改善

2026年02月02日|

カテゴリー: その他

医療法人愛仁会 老人保健施設こまきの森は

令和7年度 処遇改善Ⅰ を算定しています

研修時代を振り返って🤔

2025年12月03日|

カテゴリー: 施設長

年のせいか ふと昔を振り返る事が多くなった。

昭和40年 医学部を卒業したが、昭和41年に医師国家試験を受けて医師になるまでは、インターンという身分であった。無給で医師の指導のもと研修するシステムであった。この2年後には給料をもらう現在の研修医制度になった。名大病院でインターンを行う事にした。しかし、カリキュラムは何もなく、指導医がいるでもなく自力でやるしかなかった。そこで兄貴が入局していた第3内科の医局を訪ねた。医局長に心臓神経症の患者がいるので それを診たらと奨められた。その患者と階段を5階まであがった。彼は全然えらくないと言った。その旨を医局長に報告すると、「あ、そう。」で終わった。これじゃ研修にならんと考えて掖済会病院で研修する事にした。マージャン台が4卓用意されており、研修医師12人は毎晩マージャンをやらされていた。救急を絶対断るなという院長命令があったからである。頭部外傷が来た。「お前診てこい。」と言われて外来に向かった。中年の男がベッドに横たわっていた。頭部を触診していたら、ふさふさの毛がある頭の皮膚がコロンと転がり、光に眩しく反射する つるつるの頭が突然現れた。この時初めてカツラの存在を知った。

友人に包丁で腹部を刺された患者が運ばれてきた。手術が始まったが輸血が十数パックも使用されており、えらい重症だなと思っていたが、どんな状態で何が行われているかは皆目分からなかった。「だめだ。」という声がして手術は終了した。術者に「お前家族に話してこい。」と言われた。術野は見ていないが大血管が損傷して出血多量で亡くなったのだと推定した。家族(妻)には、どの血管が損傷したかなど医療的なことは伝えず、亡くなった事と色々な運命や人生がある事を伝えた。それだけで妻は了承した。そういう時代であった。ここでの数々のドラマを経験し臨床医になろうと決めたのであった。

施設長 立松 輝

🏃運動会🏃

2025年11月20日|

カテゴリー: 3F介護

皆さんこんにちは。

本日は、最近の入所フロアの出来事をご紹介いたします。

🏃運動会🏃

~準備運動のラジオ体操~

~選手宣誓~

~🥖パン食い競争🥐~

~🥎玉入れ🥎~

~🏴スタッフによる応援団🏴~

パン食い競争は大変な盛り上がりで、取ったパンは当日のおやつで皆さん召し上がられました。

誰一人怪我すること無く元気に終わることができました。

📒スタッフ勉強会📒

先日、業者さんを講師にお招きして陰部洗浄の勉強会を行いました。

ご利用者様も一緒に参加してくださり、熱心に講義を受けてくださいました。

✨床掃除✨

今年も各フロアーの床掃除、ワックス掛けを行いました。

ピカピカになった床で新年を迎えられます。

🎄クリスマスツリー🎄

フロアでは、クリスマスに向けてクリスマスツリー、飾りの準備を始めました。

また次の機会にご紹介します。

秋ですね

2025年10月18日|

カテゴリー: デイケア

虫の音に深まる秋を感じる頃となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

こんにちは!デイケアの笠原です。今回は8月、10月に行われた夏祭り&運動会をご紹介させていただきます。

ヨーヨー釣り 輪投げゲーム 盆踊りを楽しまれていましたね。笑顔が素敵でした。

紅組、白組に分かれて 玉入れ 棒サッカー 車椅子パン食い競争 職員対抗大玉転がし!

いつも以上に体を動かされていましたね(笑)

秋が深まりゆく季節、お体に気を付けてお過ごしください( ´艸`)

勤続20年表彰しました

2025年10月16日|

カテゴリー: 事務所

皆さんこんにちは!

職員の勤続20年の表彰を行いました

これからも活躍して頂く事を願っています

👴敬老の日👵

2025年10月07日|

カテゴリー: 2F介護

皆様こんにちは。

朝夕の寒暖差で体調など崩されていませんか?

こまきの森のご利用者の皆様は元気に過ごされています。

👴敬老の日👵

今年も敬老の日ということでノンアルコールビールで乾杯しました。

皆さんビールがお好きな方が多く、良い飲みっぷりで、おかわりをする方もいらっしゃいました!

この日は昼食に赤飯もでました。

🥁盆踊り🥁

フロアーに提灯を飾り、皆さんで盆踊りをしました。

コロナ禍以降規模は縮小しての開催ですが皆さんで楽しみました。

今年は、たこ焼きやポテトなどパックでの提供はやめて、食べやすいように皿に盛りつけてもらいました。

綿あめもありました。

皆さん笑顔で楽しそうに過ごされました。

またご利用者様が楽しんでいただけるイベントを企画していきたいと思います。

今年も夏が来ましたよ~!!!! 🌞+🍺=🤣

2025年08月04日|

カテゴリー: トピックス

リハビリ担当の伊藤です。

暑い日が続いておりますが、皆様は如何お過ごしでしょうか?

僕の方は帰宅後に冷えたビール🍺を飲む瞬間を楽しみに、毎日を過ごしています。

前回、歯の大切さについてお話をしましたが、今回は歯の健康状態が与える様々な影響

について もう少し御紹介したいと思います。

ちなみに、ブログ掲載から約半年、おかげさまで問題のあった奥歯は無事に治療を終え

ました。

〇嚙み合わせと肩こり

下顎は肩甲骨や鎖骨と筋肉で繋がっている為、噛み合わせの不具合から顎に加わった負担は肩や首へ波及し、慢性的な肩こりを招く要因になります。

また、噛み合わせのバランス不良から左右の肩を結ぶラインが崩れたままで生活すると、余計な湾曲が脊柱に生じてしまい、腰痛を引き起こすリスクもあります。

他にも、噛み合わせの悪化から頭部が前方に突出した姿勢をとるようになるケースも多く、 いわゆる[猫背]が習慣化してしまうと、前述した肩の左右差と同様に肩こり→腰痛へと進行しやすくなります。

〇力の発揮への影響

歯を噛みしめる事ができると最大で4~6%の筋力発揮アップに繋がるとの報告もあります。

たかが数%と侮る事は出来ません。高齢者では加齢変化により筋力が低下しやすい傾向にあり、介護予防の観点から少しでも多くの筋力を維持することが重要なのです。

「歯が十分に残っていない」もしくは「義歯(入れ歯)の調子が悪い」という状態では、噛みしめて力を入れる事が困難になってしまう為、十分に力が発揮できるように口の健康を保つ必要があります。

高齢になればなるほど歯(口腔機能)の衰えは回避が難しいものです。

日頃から歯磨き等のケアをしているつもりでも、歯茎の下降により歯根部が晒されやすい状態になり、虫歯が徐々に進行してしまうケースも多いそうです。

幸い最近は歯科医院の数も多くなり、一昔前に比べれば受診がしやすい環境になっています。面倒がらずに定期的に受診し、「プロ(歯科医)に診てもらう」事が大切だと自分自身も痛感している次第です。

それでは、皆様またの機会に。

経営状況報告書・重要事項説明書・運営規定を公開します

2025年07月03日|

カテゴリー: その他

入所フロアの日々

2025年05月22日|

カテゴリー: 3F介護

皆さんこんにちは。

本日は入所フロアの日々の様子をご紹介します。

⭐フロア飾り⭐

季節ごとに飾りを変えて、季節感を味わっていただいています。

兜と鯉のぼり

藤の花

紫陽花

🌺母の日🌺

記念撮影をしました。

🍰ケーキの日🍰

沖縄県産の紅芋を使用したモンブラン!

ウエハースとキャラメルコーンをトッピングしました。

🎤カラオケ🎤

皆さんの大好きなカラオケを行いました。

💪体操💪

毎日、ラジオ体操やストレッチを行っています。

BCP訓練

スタッフも感染症が発生しても慌てずに対応できるように訓練を行っています。

日々様々な飾り付けやレクリエーションを企画し、

ご利用者様に楽しんでいただきます。

またの機会にご紹介します。